テストの年間コストが半減。モバイルテストも対応

テストを9シナリオ作成。更なる拡張とAI活用も視野に

障害発生時のテスト自動化で作業ピークを平準化

概要

TIS株式会社

本社:東京都新宿区西新宿8-17-1

業種:情報・通信業

TISインテックグループの中核となる、独立系ITソリューション企業。システムインテグレーション(SI)・受託開発に加え、データセンターやクラウドなどサービス型のITソリューション事業を展開している。金融、製造、流通、サービス、公共、通信業界など3000社を超える幅広い顧客にITサービスを提供。特に決済領域に強みを持ち、クレジットカードの基幹システム開発で国内市場シェア約50%、ブランドデビットカードのサービス提供・システム開発では国内市場シェア約86%を誇る。

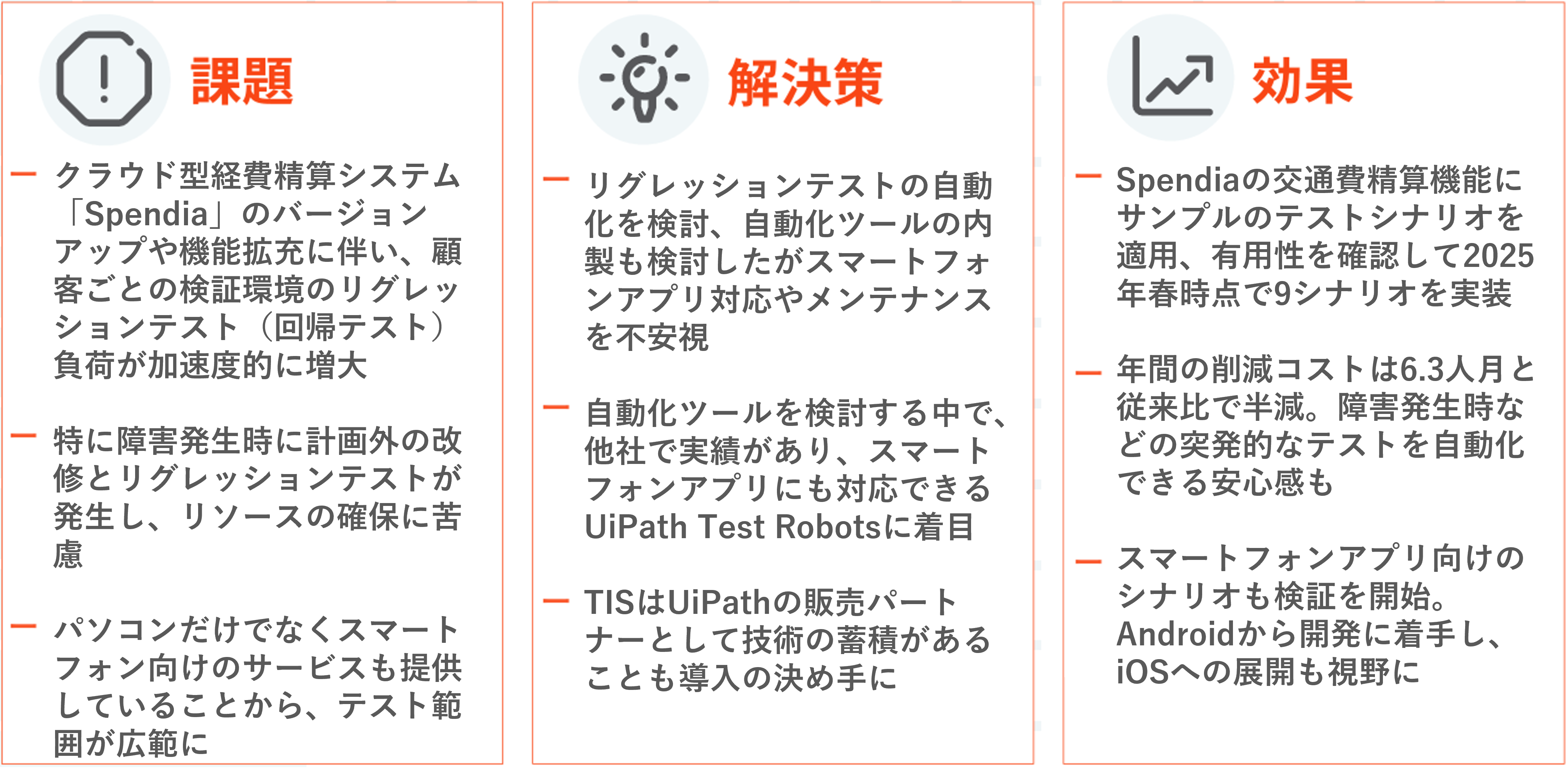

UiPath Test Robotsを導入利用実績やスマートフォン対応が決め手に

TISはSI事業に加えて、オファリングサービス事業にも力を入れている。その1つが、経費精算などの業務を効率化するクラウド型のサービス「Spendia(スペンディア)」だ。Spendiaは「Spend+Utopia」を意味する造語で、経理にまつわる煩わしい業務を解消する“ユートピア”を提供したいという思いが込められており、パソコン(PC)だけでなくスマートフォンにも対応したきめ細かいサービス提供を主眼とする。半面、機能増強やバージョンアップの頻度が高いことがテストの負荷を重くし、障害時などのテスト対応にも苦慮していた。そこで、UiPathのテスト自動化ソリューションであるTest Robotsを導入。テスト負荷の軽減を図った結果、テスト工数を半減するなどの効果を上げた。

自社サービスの頻繁な機能強化回帰テストの負荷を増大させる

TISはシステムインテグレーター(SIer)として、顧客のニーズに合わせたシステムの受託開発を手掛けてきた。近年は他社との差異化を目指し、独自のサービスを提供して世の中に広めるIT&ビジネスオファリングサービスに力を入れている。理事の安井正樹氏は「そうした独自サービスの1つが、経費精算サービスのSpendiaです」と語る。

TIS理事デジタルイノベーション事業本部エンタープライズサービス事業部副事業部長安井 正樹氏

デジタルイノベーション事業本部エンタープライズサービス事業部は、オラクルを中心にERP(Enterprise Resources Planning)領域でビジネスを展開している。その中で、ERPビジネスを補完できるよう、経費精算を中心に多様な機能を搭載するのがSpendiaの位置づけである。「お客様の面倒を少しでも解決するため、きめ細かい仕様変更を重ねてきました。提供から5年ほどでバージョン24に到達しています」(安井氏)。

Spendiaは、もともと経費精算サービスからスタートした。その後、会計システムのフロント入力やワークフローなどの機能も拡充し、経理や会計の業務を1つのプラットフォームで完結することを目指して発展してきた。PCだけでなく、スマートフォンにも対応するユーザビリティに加え、顧客の要望に応えるバージョンアップで機能を充実させ、ユーザーは設定作業だけで自社のオリジナル環境を構築できる。この価値がSpendiaの大きな特徴である。

Spendiaの実行環境や開発環境はどのようなものか。エンタープライズサービス事業部に所属し、Spendia事業推進室室長を兼任する工藤大輔氏は、「SpendiaはAmazon Web Services(AWS)のインスタンスを複数ユーザーで共用するマルチテナント方式で提供します。AWSのインスタンスとしては、サービスを提供している本番環境と、開発環境と検証環境の3つがあります」と構成を説明する。テストの側面から見ると、開発環境ではバージョンアップなどに伴う製品そのものの品質担保を行い、その後の検証環境で顧客ごとの設定でテストを行う二段構えになる。「お客様の検証環境では、プログラムの変更によって生じる意図しない影響を確認するリグレッションテストを実施します。ここで問題がないことを確認して本番環境にリリースする流れです」(工藤氏)。

TISデジタルイノベーション事業本部エンタープライズサービス事業部経営管理サービス第2部 副部長兼 Spendia事業推進室 室長工藤 大輔氏

課題は、その検証環境でのリグレッションテストを実施する際にかかる大きな負荷だった。頻繁なバージョンアップに加え、機能の多様化などでテストの必要性が増す中で、顧客ごとに構築した検証環境の分だけリグレッションテストが必要となり、その負荷は加速度的に増大していた。スケジュールされたバージョンアップ対応のリグレッションテストだけならば課題は限定的とも言えたが、テストが混み合っているときに障害対応のためのリグレッションテストが発生すると、緊急対応が求められテスト部隊のリソースが急速にひっ迫する。

「リグレッションテストを自動化することで、開発プロセスに組み込まれたリグレッションテストはもちろん、突発的な障害対応のためのテストの負荷を平準化し、テスト品質を均質化することの検討が必要でした」(工藤氏)。PCのOSの違いだけでなく、スマートフォン利用が増えてきたことから、iOSや多様なAndroid系OSのテストが求められることも負荷を高めていた。

実績のあるTest Robotsを選択UiPathに精通する強みも生かす

リグレッションテストの自動化について、TISではいくつかの方法を検討した。システム開発を得意とする立場から、当初はテスト用のシステムを自作することも考えた。しかし、PCに比べて多様性が高いスマートフォンのテストで、製品やOSの改変にキャッチアップするのは困難だった。Spendiaは業務領域を拡大しており、テスト用システムの作成やメンテナンスを自社で継続していく負荷も計り知れなかった。「テストを自動化する効果よりも、システムのメンテナンスの工数のほうが多くなるリスクがありました」と工藤氏は振り返る。

そこで、提供されているテスト自動化製品の調査を始めると、UiPathのTest Robotsが真っ先に候補に挙がった。UiPathのロボットを使った実績が豊富なことに加えて、自作の課題だったスマートフォン対応というキーワードが含まれていたことが選択を後押しした。Spendiaのリグレッションテストに関してユーザーの立場であるTISは、一方で国内最大手のUiPathのパートナー企業の1社でもある。「UiPathを取り扱うメンバーが社内の近隣部署にもいて、技術的なバックアップが期待できることから、シナジー効果が得られることも考えました」(工藤氏)。

そうしたメンバーの1人が矢倉峻氏だった。矢倉氏は、UiPathのAI(人工知能)を活用した自動化における知見をUiPathコミュニティへ積極的に共有しており、その活動が評価されて「UiPath Community MVP」にも認定されていた。日本で数名しか存在しないMVPが近隣の部署に在籍していることは、SpendiaチームがユーザーとしてのTest Robotsを導入する際に心強い後ろ盾となった。

TISデジタルイノベーション事業本部エンタープライズサービス事業部経営管理サービス第3部 テクニカルエキスパート矢倉 峻氏

矢倉氏は、「私はUiPathの専任チームで業務をしていますが、私以外にも社内にUiPathに関わっているメンバーがいて、テスト自動化プロジェクトの立ち上がりが早かったのは事実です」と語る。テスト自動化の検討を開始したのが2024年度の上期であり、下期に検証、導入にまでこぎ着けることができたのは、社内に蓄積したUiPathの自動化ツールに対する知見や技術力があったのが大きいだろう。

まず初めに、交通費精算の機能をサンプルのターゲットとして、実装チェックや動作の安定性を確認した。大きな問題はなく有用性が確認できたことで、2024年度下期に9つのシナリオを作り、リグレッションテストの自動化の先陣を切ることになった。

定期的なテストは工数半減へテスト負荷集中時にも安心感

導入時点で、大きくつまずくことはなかったと矢倉氏は当時を振り返る。「検証は3カ月かからずに終わりました。ロボットにありがちな初期の予期せぬエラーの発生などはありましたが、ずっとUiPath製品を触ってきたこともあり勝手の違いなどはすぐに対処できました。今までTest Robotsを使ったことがない方でもRPAになじみがあれば誰でもトライできるのではないでしょうか」。

導入後の効果は、「実際には2025年度から本格的に使っていくところ」と前置きした上で、矢倉氏は「バージョンアップなどに伴う開発プロセスに乗ったリグレッションテストで、年間の削減コストは6.3人月を見込んでおり、工数は半減すると予想しています。これまでは人間が付きっきりでテストしていたところ、スタートボタンを押して終わったら結果を確認するだけなので、実質的な負荷はもっと削減できるでしょう」と見立てている。

工藤氏は、「これから実際にTest Robotsを活用して具体的な数字を出していくフェーズです。現状で、プロセスに乗ったテストで見込まれる6人月強の削減効果のほかに、実際にはトラブル発生時の自動化の効果への期待値がより高いと感じています」と語る。安井氏も、「具体的な削減効果の数字もありますが、製品を定期的にバージョンアップするタイトな日程の中で、徐々に複雑化するテストやトラブル時のテストが自動化できる安心感は計り知れません」と大きな期待を寄せる。

さらに、「人間によるテスト精度のばらつきが自動化により平準化され品質が一定に保てること、繁忙期のリソース調整が不要になることといった、工数以外に目に見えない部分の効果も大きいと感じています」と工藤氏は自動化がもたらす効果の奥深さを説明する。

課題だったスマートフォンへの対応も、2024年度下期から検証を開始し、2025年度からAndroid版のテストシナリオの開発に着手する。矢倉氏は、「スマートフォンアプリのテストは未体験でしたが、問題なく自動化できました。スマートフォンでは画面のスワイプと移動の関係が環境によって違うなどPCと異なるインタフェースへの対応に少し戸惑ったものの、こうした経験ができたことは、将来の糧になると思います」と語る。

Spendiaのテストでは、Test Robotsで9シナリオを稼働させている。スマートフォンアプリではAndroid版に続いて、iOS版のテストも今後手掛ける計画である。テストの自動化の効果を実感し始めたTISでは、オファリングサービスにおけるテスト以外にも、既存のビジネス基盤であるSIでもTest Robotsの導入を検討している。「ERPも現在はクラウド製品です。クラウドは便利な半面、定期的なバージョンアップがあり、その都度テストが必要になります。オラクルやSAPなどのERPにおけるSI業務でも、Test Robotsによる自動化で効率化ができると考えています」(安井氏)。

さらに、UiPathが推進しているAI活用についても、安井氏は「AI系の多くのサービスも、自社でまず導入して検証した上で、お客様に提供していく流れです」と語る。矢倉氏は、「特にAIがロボットの故障箇所を自動修復したり、修復案を提示したりしてくれるHealing Agentに注目しており、テスト自動化にも活用できる見込みです。リグレッションテストのためのロボットは一度作れば終わりではなく、メンテナンスして使い続ける必要があります。AI機能を活用すればメンテナンスコストの引き下げが期待できます」と話す。

安井氏は、「テストではこれまで、短期間に要員を集めて品質を保って期限までに終わらせることに注力してきました。これらの負荷を自動化により減らすことができます。コストや時間で測れない効果の視点を持つと、多くの企業でもさらに自動化のメリットを見出せるでしょう」と、テスト自動化で後に続く企業にエールを送った。

「Test Robotsには、プロセスに則ったテスト工数の削減だけでなく、トラブル発生時などリソース確保が難しい突発的事態での効果にも期待しています」

TIS デジタルイノベーション事業本部

エンタープライズサービス事業部 経営管理サービス第2部 副部長 兼 Spendia事業推進室 室長

工藤 大輔氏